|

一曲道情山水远

——关于扬州道情

很多歌消失了。

许多歌的词和曲没有人知道。

有些歌现在只有极少数人会唱——比如道情。

“大鼓书始于渔鼓、简板说孙猴子”

——李斗《扬州画舫录》

我们的祖辈和父辈都见过这样的情景:一个穿着旧道袍,有时还戴着一顶破道帽的人,手里握着渔鼓和简板,挨家挨户地歌唱求乞。当他来到一家门前时,先把渔鼓蓬蓬地敲起,把简板嚓嚓地夹响,然后唱上几段凄清而悠长的歌曲。这就是道情。唱完了,他等候人家的施与。他常常不用手去接钱,而是用两片竹篾做成的“简板”将铜元夹起,再把铜元放进用竹筒做成的“渔鼓”里。陈汝衡先生在《说书史话》里说,道情艺人这样做,是为了表示他们的清高。他们刻意表示自己清高,是因为自己卑贱。旧时的道情艺人,其实与乞丐无异。《珍珠塔》里的方卿高中状元,却不衣锦还乡,而用一身道士打扮来唱道情,因为只有打扮成唱道情的模样才能羞辱姑母。阿英先生在《夜航集》中说及乞讨的事,是:“一个作道士装束,有时戴着道帽的人,手里拿着渔鼓和简板,挨门逐户地歌唱求乞。”所以,道情本来并非高雅的艺术。

但是,道情的历史很长。它源于唐代道教在道观内所唱的经韵,后来吸收词调、曲牌,演变为在民间布道时演唱的道歌。“道情”这个名称大约在宋代已经出现,南宋周密《武林旧事》云:“后苑小厮儿三十人,打息气,唱道情。”表明宋时已有道情,历元、明、清而至于今,转瞬之间已近千年。

道情在中国南北曾经十分流行。南方的道情后来发展成说唱,北方的道情后来演变为戏曲。扬州作为南方城市,一直流行着道情。徐珂《清稗类钞》说:“道情,乐歌词之类,亦谓之黄冠体。盖本道士所歌,为离尘绝俗之语者。今俚俗之鼓儿词,亦谓之唱道情,江浙、河南多有之,以男子为多。”在江浙一带,扬州是道情最流行的城市之一。

扬州道情的伴奏乐器,主要是渔鼓和简板。现在我们还能看到李斗《扬州画舫录》的记载:“大鼓书始于渔鼓、简板说孙猴子。”这就是说的道情。董伟业《扬州竹枝词》咏道:“深巷重门能引入,一声声鼓说书人。”这里说的扬州鼓书,也包括了以渔鼓伴唱的道情。

渔鼓和简板是道情所用的特殊乐器。明代小说《西游记》第四十四回写道:“好大圣,按落云头,去郡城脚下,摇身一变,变做个游方的云水全真。左臂上挂着一个水火篮,手敲着渔鼓,口唱着道情词。”清代小说《儿女英雄传》第三十八回写道:“道士坐在紧靠东墙根儿,面前放着张桌儿,周围摆着几条板凳,那板凳上坐着也没多的几个人……看那道士时,只见他穿一件蓝布道袍,戴顶棕道笠儿……左胳膊上揽着个渔鼓,手里掐着副简板,却把右手拍着鼓,只听他‘扎嘣嘣、扎嘣嘣、扎嘣、扎嘣、扎嘣’打着。”就是写道情的伴奏。当然,各地道情的伴奏乐器也不尽相同,如陇西道情用板胡,陇东道情用四弦、唢呐、笛子,渔鼓、简板也间或用之。

道情以七言为主,同时穿插三言、六言、九言、十言等。南方道情常用的曲调,有[耍孩儿]、[黄莺儿]、[清江引]、[浪淘沙]、[鹧鸪天]、[西江月]、[步步高]等。北方道情的曲调与南方不同,如陕北道情有[平调]、[十字调]、[西凉调]、[一枝梅],河南道情有[锁落枝]、[银头落]、[老桃红]、[剪靛花]。扬州道情的主要曲调[耍孩儿],后来在扬州清曲、扬州弹词、扬剧中得到运用。

道情的曲目,有短篇,也有长篇。长篇如《孙猴子》、《雪拥蓝关》、《庄子叹骷髅》之类。《孙猴子》,即《西游记》故事。《扬州画舫录》说:“大鼓书,始于渔鼓、简板说孙猴子,佐以单皮鼓、檀板,谓之段儿书;后增弦子,谓之[靠山调]。此技周善文一人而已。”那么,清代扬州道情已经说唱《西游记》长篇故事了。《雪拥蓝关》,叙韩愈故事。曲名出自韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》诗句:“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。”传说韩愈侄孙韩湘子得道成仙,又来度韩愈。扬州书坊旧刻有《新订考据真实湘子全传》道情。《庄子叹骷髅》,叙庄子故事。大意说庄子与道童出游荒丘,路遇骸骨,庄子问道:“莫不是男子汉、妇女身、老公公、小小儿?住居何处何名姓?”并叹喟其生前的种种情状。后庄子以法术使其还阳,不料骷髅却诬告庄子谋财害命。最后庄子感叹道:“古今尽是一骷髅,抛露尸骸还不修。自是好心无好报,人生恩爱尽成愁。”又使其现出原形,县官下堂要拜为弟子,庄子化为清风而去。

扬州道情艺人曾将《三国志》、《水浒传》、《珍珠塔》、《麒麟豹》、《白蛇传》、《青蛇传》、《白牡丹》、《落金扇》、《二度梅》、《封神榜》等长篇说部,及《吕蒙正赶斋》、《张廷秀赴考》、《梁山伯与祝英台》等民间故事,改编成道情说唱,现都基本失传。

——郑振铎《中国俗文学史》

道情所唱之词,多为历代不知名的文人和艺人所撰,但是清代文人也喜欢以道情形式创作。据郑振铎先生《中国俗文学史》所论,有清一代,道情作家虽多,最重要的只有三家,即郑板桥、金冬心和徐灵胎。

《中国俗文学史》写道:“道情之唱,由来甚久。元曲有仙佛科,元人散曲里复多闲适乐道语。道家的词集在《道藏》里者不少,曲集亦有《自然集》等。到清代,‘仅存时俗所唱之《耍孩儿》、《清江引》数曲’(《洄溪道情自序》)。而郑燮、金农、徐大椿诸家,却起而复活了这个体裁,或创新曲,或循旧调。金农所作,已离开道情本旨很远。郑燮最得其意。徐大椿所作,以教训为主,也还近之。”按照书中的见解,清代三家道情,扬州八怪占了其中两家。

除了最得其意的《板桥道情》之外,金、徐两家道情究竟怎样呢?

金农,字寿门,号冬心,扬州八怪之一,浙江仁和人。平生未做官,曾被荐举博学鸿词科,入京未试而返。博学多才,精篆刻、鉴定,善画竹、鞍马、佛像、人物、山水。晚年寓扬州卖书画自给,妻亡无子,遂不复归。著有《冬心先生集》、《冬心斋砚铭》、《冬心杂画题记》、《冬心先生自度曲》等书。梅

金农的道情,即所谓《冬心道情》,原名《冬心先生自度曲》,现存约五十余首。其内容有抒情、写景、题赠等,形式不拘一格。如他的《昨日》写道:“二月尾,三月初,不风不雨春晴。送别唱渭城曲子,尚有余声。离愁无据,落花如梦人何处?酒旗山店,知昨日青骢,一鞭从此去。”虽然其中也有出世之意,但是句式和格律基本上是随心所欲。《冬心道情》也不是完全不顾忌流行的格式,如开头都是三个字,这和一般道情相同。譬如,他有一首很短的道情《蔷薇》:“莫轻折,上有刺。伤人手,莫可治。从来花面毒如此。”形式还是近似于《板桥道情》的。

徐大椿,字灵胎,号洄溪,江苏吴江人。性聪慧,喜辩论。自《周易》、《道德》、《阴符》家言,以及天文、地理、音律、技击等无不通晓,尤精于医。初以诸生贡太学,后弃去,往来吴淞、震泽,专以医活人。著有《兰台轨方》、《医举源流》、《论伤寒类方》等医籍,另有《洄溪道情》等书。

徐大椿的道情,名为《洄溪道情》,共约三十余首。内容多针砭时弊,教训民风。如《行医叹》叱责庸医不学无术,误人性命:“叹无聊,便学医。唉,人命关天,此事难知。救人心,作不得谋生计。不读方书半卷,只记药味几枚。无论臌膈风劳、伤寒疟痢,一般的望闻问切、说是谈非。要入世投机,只打听近日时医,相的是何方何味?试一试偶然得效,倒觉希奇。试得不灵,更弄得无主意。若还死了,只说道,药无错,病难医。绝多少单男独女,送多少高年父母,拆多少壮年夫妻。不但分毫无罪,还要药本酬仪。问你居心何忍?王法虽不及,天理实难欺。若果有救世真心,还望你读书明理。做不来,宁可改业营生,免得阴诛冥击。”词意通俗,语气凌厉。再如《八股文》痛骂书呆子,抨击八股文:“读书人,最不济。烂时文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道变作了欺人计。三句承题,两句破题,摆尾摇头,便是圣门高弟。可知道,三通四史是何等文章?汉祖唐高是那朝皇帝?案上放高头讲章,店里买新科利器。读得来肩背高低,口角嘘唏,甘蔗渣儿嚼了又嚼,有何滋味?辜负光阴,白白昏迷一世!就叫他骗得高官,也是百姓朝廷的晦气!”作者以道情形式寄托喜怒哀乐,也是一种新的尝试。

《冬心道情》只是略近道情而已。《洄溪道情》和《板桥道情》才是真正可唱的道情,故旧传“北有郑板桥,南有徐灵胎”之谚。

“《板桥家书》我也不喜欢看,不如读他的《道情》”

——鲁迅《三闲集》

道情不仅仅是一种案头文学,它必须经人传唱,才算完成。就这一点说,郑板桥的确是一位最成功的道情作家。

《板桥道情》一经问世,就得到各方面的赞赏。清人牛应之《雨窗消意录》称它“颇足醒世”,金武祥《粟香随笔》说它是“富贵场中一股清凉散也”。鲁迅先生《日记》写道:“至琉璃厂购《郑板桥道情墨迹》一册。”又在《三闲集》中说:“《板桥家书》我也不喜欢看,不如读他的《道情》。”傅抱石先生在《郑板桥试论》中深情地回忆:“今天五十岁上下年纪的人,小学时期,大概不少唱过‘老渔翁,一钓竿,靠山涯,傍水湾’这首道情曲的。谁的曲谱,早忘记了。但是我还依稀会唱几首,尤其是‘老樵夫’、‘老头陀’、‘老书生’几首。一个刚从私塾里跑出来进‘洋学堂’的孩子,对一天到晚板起面孔的冬烘先生是不怀好感的。‘一朝势落成春梦,倒不如蓬门僻巷,教几个小小蒙童。’尽管那时对词意还不十分了了,却也已把它当作嘲笑先生的武器了。”

《板桥道情》的作者郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人。扬州八怪之一,诗、书、画世称“三绝”。康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。曾任范县、潍县知县。性格旷达,不拘小节,喜高谈阔论,臧否人物。罢官后居扬州,以卖画为生。 《板桥道情》自称“小唱”,“小唱”是扬州清曲的俗名,实为十首道情唱词。

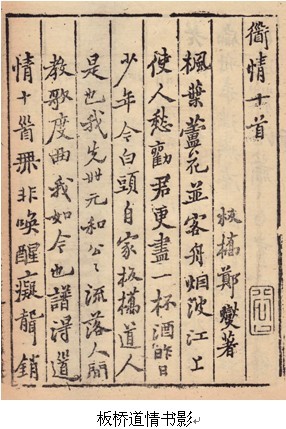

《板桥道情》的开头,有一段自白:“枫叶芦花并客舟,烟波江上使人愁。劝君更进一杯酒,昨日少年今白头。自家板桥道人是也!我先世元和公公,流落人间,教歌度曲。我如今也谱得道情十首,无非唤醒痴聋,销除烦恼。每到山青水绿之处,聊以自遣自歌;若遇争名夺利之场,正好觉人觉世。这也是风流世业,措大生涯,不免将来请教诸公,以当一笑。”接下来,是歌咏渔翁、樵夫、头陀、道人、书生、乞儿等的十首唱词,现在常听的只是第一首。《板桥道情》经过多次修改,最后的刻本是这样的:

“老渔翁,一钓竿,靠山崖,傍水湾,扁舟来往无牵绊。沙鸥点点清波远,荻港萧萧白昼寒,高歌一曲斜阳晚。一霎时波摇金影,蓦抬头月上东山。”

“老樵夫,自砍柴,捆青松,夹绿槐,茫茫野草秋山外。丰碑是处成荒冢,华表千寻卧碧苔,坟前石马磨刀坏。倒不如闲钱沽酒,醉醺醺山径归来。”

“老头陀,古庙中,自烧香,自打钟,兔葵燕麦闲斋供。山门破落无关锁,斜日苍黄有乱松,秋星闪烁颓垣缝。黑漆漆蒲团打坐,夜烧茶炉火通红。”

“水田衣,老道人,背葫芦,戴袱巾,棕鞋布袜相厮称。修琴卖药般般会,捉鬼拿妖件件能,白云红叶归山径。闻说道悬岩结屋,却叫人何处相寻。”

“老书生,白屋中,说黄虞,道古风,许多后辈高科中。门前仆从雄如虎,陌上旌旗去似龙,一朝势落成春梦。倒不如蓬门僻巷,教几个小小蒙童。”

“尽风流,小乞儿,数莲花,唱竹枝,千门打鼓沿街市。桥边日出犹酣睡,山外斜阳已早归,残杯冷炙饶滋味。醉倒在回廊古庙,一凭他雨打风吹。”

“掩柴扉,怕出头,剪西风,菊径秋,看看又是重阳后。几行衰草迷山郭,一片残霞下酒楼,栖鸦点上萧萧柳。撮几句盲词瞎话,交还他铁板歌喉。”

“邈唐虞,远夏殷,卷宗周,入暴秦,争雄七国相兼并。文章两汉空陈迹,金粉南朝总废尘,李唐赵宋慌忙尽。最可叹龙蟠虎踞,尽销磨燕子春灯。”

“吊龙逢,哭比干,羡庄周,拜老聃,未央宫里王孙惨。南来薏苡徒兴谤,七尺珊瑚只自残,孔明枉做那英雄汉。早知道茅庐高卧,省多少六出祁山。”

“拨琵琶,续续弹,唤庸愚,警懦顽,四条弦上多哀怨。黄沙白草无人迹,古戍寒云乱鸟还,虞罗惯打孤飞雁。收拾起渔樵事业,任从他风雪关山。”

最后还有一句尾声:“风流家世元和老,旧曲翻新调,扯碎状元袍,脱却乌纱帽。俺唱这道情儿,归山去了!”

纵观《板桥道情》,警世醒人,深沉宏远,同时又通俗易懂,琅琅上口。因此,它在文人道情中最为流传,不是没有道理的。它强调的是世道的炎凉,人生的短暂,抒发的是散淡的情怀,超然的心境,以及对于青山绿水的精神寄托。

《板桥道情》版本很多,如广东省博物馆藏板桥乾隆二年墨迹、北京夏衍藏板桥乾隆八年手稿、司徒文膏乾隆八年刻本,还有黄慎《草书板桥道情》等。各种版本的文字均有出入,可见作者对它多次修改。

道情曾有过它的辉煌的时代,那就是清代中叶。阿英先生有《道情》一文,认为道情这种旧艺术的衰亡是不可避免的。但他又指出,道情“也曾有过一个‘盛世’,这盛世是在乾隆,就在郑板桥时代”。那时大概因为是国泰民安,所以高人雅士们常常以道情作为一种“清玩”,一时形成风气,许多文人都写起了道情。阿英指出:“当时道情作家虽多,真正成功了的,只有郑板桥一个人。”

“张生不至红娘恼,瞎子先生唱道情”

——吴索园《扬州消夏竹枝词》

清代扬州道情作家,除了知名的郑板桥、金冬心而外,还有许多不太知名的。例如石成金就是一位。

石成金,字天基,号惺斋,扬州人。生于顺治十六年,乾隆四年犹在世。他写的《有福人歌》、《好男儿歌》、《好女娘歌》等,都是真正的道情。有一首《好男儿歌》写道:“好男儿,依我言,重伦常,最耍先,纲常伦理人争羡。果能做得伦常好,胜积阴功几万千,何须拜佛祈神愿。一处处太平世界,快乐人共乐尧天。”这里用的是[耍孩儿]曲调,与《板桥道情》同一格律。

晚清人宣鼎在《夜雨秋灯录》里,写一个乞儿唱道情,其词云:“骚狗山,是俺家,小茅棚,破篱笆,四围乱冢何曾怕?摇铃拍板般般会,艳曲淫歌实可夸。赤条条,妻儿老小无牵挂。讨得些闲钱沽酒,醉醺醺卧倒三叉。”骚狗山在扬州城西,今大学路一带,此地旧时多乱坟野狗,为流浪儿栖息之地。《扬州画舫录》提到扫垢山,并说“扫垢山本名骚狗山”。由此可见,《夜雨秋灯录》所写的道情,乃是扬州人所作的道情,唱的是扬州风光,不过作者无考罢了。

吴索园《扬州消夏竹枝词》云:“月影西斜夜气清,乘凉女伴坐深更。张生不至红娘恼,瞎子先生唱道情。”勾画了一幅末清扬州市井纳凉风俗图:夜色已深,街巷中依然有三五女郎,说笑不寐;远远走来一个盲人,唱着忧伤的道情渐行渐近,歌词是关于《西厢记》中张生和红娘的故事。

人世沧桑,风俗移异,道情这种在民间唱了千年的歌,终于离我们越来越远了。但作为历史,扬州道情确实存在过,并且还顽强地活着,使我们不时会想起它的苍凉和悠远。

一曲道情响起,心情忽然变得开阔,山水仿佛也变得辽远了。

(责任编辑:水易) |