扬州地处中国南北交融之地,其文化兼具“南秀北雄”的特征,这一点也很鲜明地表现在扬剧上。

扬剧发源于扬州,是江苏省的一个主要地方戏曲剧种,流传于江苏、上海、安徽一带。扬剧的代表性人物有两个,一是高秀英的“高派”旦角,其演唱高亢激昂,大气磅礴,独创“堆字大陆板”,名满天下,其影响已超出扬剧本身。京剧名家李世济在《陈三两爬堂》中就根据堆字大陆板新创了一段二黄垛板,极具特色。另一个就是金运贵的“金派”生角及衍生出来的旦角,其演唱潇洒飘逸,低回婉转。金运贵的嗓音不高不亮不宽,所有唱腔都只能在中低音区徘徊,但是通过精选曲牌、缩小音域、增加堆字、巧用休止顿逗等手法,最终创作出行腔装饰细致、旋律时断时连的韵味浓郁的金派唱腔。她的“金派梳妆台”曾经使得多少粉丝魂牵梦绕,几乎到了“金梳妆”一响、万人驻足听的程度。

“梳妆台”是扬剧中应用最为广泛的曲牌,这个曲牌有个最大的特点,就是可以表现所有的情绪和内容,激动、欢乐、悲痛、伤感、气愤、迷惘,无所不能,几乎成了狗皮膏药,到处都能用。《梁祝》一剧中,同是梁山伯的“梳妆台”,“十八相送”中唱得欢快流畅、生趣盎然,“山伯临终”时则唱得气息奄奄、肝肠寸断。这在中国戏曲中是个极为特殊的例子。金运贵最拿手的就是“金派梳妆台”,《珍珠塔后见姑》中“三年前”成为扬剧的代表作。

金派的另一个特点就是善于运用“堆字”,这也是扬剧一个非常独特的艺术手法。一般的曲牌,每一句的字数都是确定的,就 像诗词格律一样。所谓“堆字”,就是在规定的板式中,突破原来唱词字数的限制,唱出更多的词。其它剧种中也有类似手法,但扬剧的堆字,却是大量加字,加得人目瞪口呆。传统的梳妆台唱腔为三眼板四句头结构,犹如文学中的起承转合,填写七字或十字的唱词,四句共唱出28字或者40字。金运贵颠峰时期的“金梳妆”一句即可唱出三十多字,且咬字清晰,喷口力度强,字字清楚,一泻千里,听来酣畅淋漓。《二度梅撕婚书》“只见她全家人”一段,在第二句和第八句中均堆唱了32字,四句竟堆唱了近90个字,整个旋律张驰有度,松紧得当,恰到好处地表现了人物情急伤痛的感情。

金运贵祖籍湖北黄陂,出生和成名在上海,她曾经学过京剧和宁波甬剧,在唱腔说白中创造性地引入“湖广音、中州韵”,与纯粹的扬州方言比别具韵味。

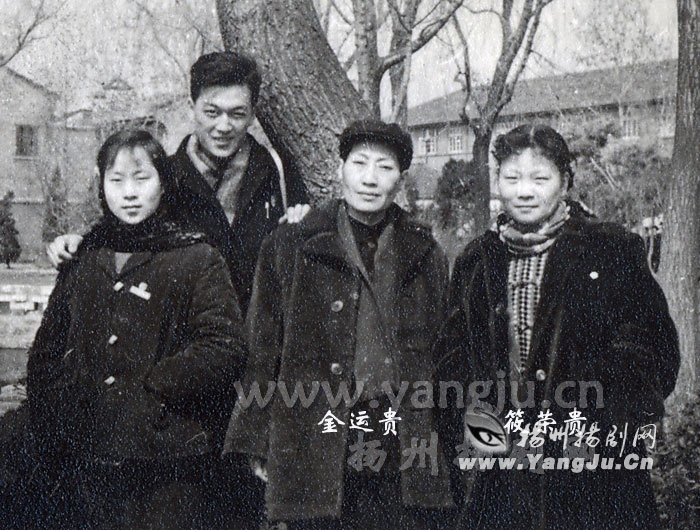

建国后,金运贵加入镇江扬剧团,成为扬剧的又一旗帜性人物,在艺术上与江对岸的扬州扬剧隔江对峙。她在发扬金派生角艺术的基础上,调教出筱荣贵的金派旦角艺术,形成一个横跨生旦两行的金派艺术群体,这在整个戏曲界是个极为特殊的现象。

金运贵在艺术上如此辉煌,但其一生经历却是极为惨痛,一个女人所能遭受到的所有伤害和屈辱,她都经历了。这些惨痛的经历,使她心理上产生了“变态”,一心想作男人,她在戏中演男角,戏外则以男装行于世,终其一生。她严厉要求别人称她为“金先生”,要求小孩叫她“金爹爹”、“金爷(ya)叔”(上海话,念“牙叔”),都是这种心理的反映。

金运贵生于上海,16岁时因欠债嫁给一位张姓警察。此人属于地痞流氓一类的人物,而且是个严重的虐待狂。金运贵在残酷的打骂中度过了5年的血泪时光,身上到处伤痕累累,数次寻死未遂。在此期间,为了自立,

也是因为喜欢扬剧,她开始学戏,并小有名气,取艺名“新善贞”。后丈夫病死,作为年轻貌美的寡妇,她倍受欺凌。因生计所迫,去福建改唱京剧,期间相依为命的小孩病死,金运贵的精神支柱轰然倒塌。后经好友介绍,金运贵加入新新剧社,年青的剧社王老板对其关怀备至,正当金运贵倍受感动而准备托付终生时,却发现王老板其实是个更为阴险恶毒的伪君子,甚至要把她献给侦缉队长当姨太太。金运贵严词拒绝,王老板竟策划用硝镪水对她毁容,金运贵万念俱灰,在友人帮助下逃离上海,来到南京。在南京期间,金运贵再度遭到班主顾老板的无礼纠缠,无奈之下,金运贵只得再次返回上海。生性倔强的金运贵,认定男人是可恶的,是不可依靠的,从此她改着男装,处处以男人面目行事,以男人姿态来保护自己。时年24岁的她重返上海扬剧舞台,改名金运贵,以《珍珠塔》一炮而红。

世界上的事情复杂得很。金运贵吃够男人的苦,认为男人是女人的大敌,她一生都和男人保持着相当的距离。但她自己偏偏要做个男人,她想以男人的姿态保护自己。但是,事与愿违。戏里戏外皆男人的金运贵又遇到另一种烦恼——上海滩的那些无聊的姨太太开始为她争风吃醋,一些小报接二连三登出诸如“阴阳集一身,异人金运贵”之类的花边新闻。她被迫与那些姨太太的交往也引起权势人物的猜忌,心力交瘁的金运贵在30岁时不得不退出艺坛。十年后,因生计所迫,金运贵再度登台。经过十年的潜心研究,她的艺术功力大为长进,演出轰动上海。

此时的金运贵,变得孤独、高傲、冷僻,甚至不近人情。实际是她用冷漠、敌视和狂傲铸成厚厚的装甲,躲在里面窥探别人,企图保护好自己。她的独特的艺术成就,她的独特的个性,她的独特的女扮男装,使她一直无法摆脱被人议论、诬蔑、甚至打击的命运。

她与上海滩三大流氓之一张啸林的七姨太张太太成为好友,后来逐渐发展成为密友。1946年心灰意冷的金运贵再次退出艺坛,与张太太居住在一起,并举办过非正式的结婚仪式(此时张啸林已经作为汉奸被处死)。一直到死,金运贵仍然保持着与张太太的好友关系。1984年曾有人去上海拜望年近八旬的张太太,张太太指着一张红漆雕花的大床说:“当年,运贵就睡在这张床上,我睡在另一张小床上,这大床,我一直让它空着……”。

解放后,金运贵艺事大进,最终落户镇江。她曾经创记录地在南京演出一年多,场场爆满。这段时间是她一生中最惬意的时刻,她从高傲、冷僻变得热情、爽朗。然而好景不长,文革的厄运降临了,她成为镇江文艺界的反党分子代表,解放前所有的惨痛经历被全部翻出来作为罪证,一遍一遍地在光天化日之下重复。她被剃光头、涂墨汁、挂牌子,游街批斗,拳打脚踢,残酷的迫害使她的精神和肉体遭到严重损害。

很多人都记得文革中落难的金运贵,苍老憔悴,在雪地上一步一滑地逢人便说:“我是好人!我不是坏人!我的的确确是好人啊……”说的听的全都声泪俱下。她经常象孤魂野鬼似的踽踽独行,喃喃自语,“我是好人,我不是坏人”,她已经几近神经质。

金运贵的确害怕了,旧社会受难时,她至少还能唱戏,还有观众的同情和帮助。可在文化大革命中,扬剧被禁绝,在所有人眼中,包括她倾心传授的学员眼中,她成了十恶不赦、声明扫地的坏人,她活着还有什么意义?

1970年元旦清晨,金运贵凄然离世,她的桌子上有一封没有写完的信,枕头上是大片的血迹,她死于胃出血。

年青时的金运贵多次吞食大量鸦片、红火柴自杀未遂,留下胃出血的病根。

1959年,时年52岁的金运贵在淮阴演出时胃部大出血昏倒在舞台上,镇江市长亲自下令紧急抢救。

1970年,一个新年夜,金运贵在胃出血中凄凉离世,带着无尽的倔强和困惑。一切都过去了,功劳,苦劳,皆徒劳。如今成了罪人,死也许是最好的解脱。

她经历了女人所有的苦难,此时的她,不知是否真的参透了“男人”的含义。装扮成男人是无法保护她的,无论是在旧社会,还是在新社会。她临死前吐出的那口血,是凄苦,是愤懑,也许更是顿悟——戏里戏外皆男人,皆徒劳。

行文至此,泪下,不忍续笔。

(责任编辑:水易)

|